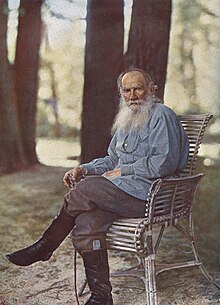

レフ・トルストイ

| レフ・トルストイ Лев Толстой | |

|---|---|

| |

| 誕生 |

レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ Лев Николаевич Толстой 1828年9月9日 |

| 死没 |

1910年11月20日(82歳没) |

| 職業 | 小説家、思想家 |

| 国籍 |

|

| 代表作 |

『戦争と平和』(1869年) 『アンナ・カレーニナ』(1877年) 『イワンの馬鹿』(1885年) 『人生論』(1889年) 『復活』(1899年) |

| 署名 |

|

レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ(露: Лев Николаевич Толстой [ˈlʲef nʲɪkɐˈla(j)ɪvʲɪtɕ tɐlˈstoj] (![]() 音声ファイル), ラテン文字表記:Lev Nikolayevich Tolstoy, 1828年9月9日〔ユリウス暦8月28日〕 - 1910年11月20日〔ユリウス暦11月7日〕)は、帝政ロシアの小説家、思想家。

音声ファイル), ラテン文字表記:Lev Nikolayevich Tolstoy, 1828年9月9日〔ユリウス暦8月28日〕 - 1910年11月20日〔ユリウス暦11月7日〕)は、帝政ロシアの小説家、思想家。

フョードル・ドストエフスキー、イワン・ツルゲーネフと並び、19世紀ロシア文学を代表する文豪。他の同姓の人物と区別して「大トルストイ」と呼ぶこともあるが、単にトルストイと表記した場合でも、レフ・トルストイを指すことが多い。

英語では名はレオ(Leo)とされる[注釈 1]。

代表作に『戦争と平和』『アンナ・カレーニナ』『復活』など。文学のみならず、政治・社会にも大きな影響を与えた。非暴力主義者としても知られる。

生涯

[編集]

トゥーラ郊外の豊かな自然に恵まれたヤースナヤ・ポリャーナ[map]で、伯爵家の四男として生まれる。祖先は父方も母方も歴代の皇帝に仕えた由緒ある貴族だった。富裕な家庭ではあったが、1830年、2歳のとき母親を亡くす[1]。1837年1月、9歳のときに父親の仕事の都合で旧首都であるモスクワ[map] へと転居するが、同年6月に父親をなくし、祖母に引き取られたがその祖母も翌1838年に他界、父親の妹が後見人となったが彼女もしばらくして他界し、最終的にはカザン[map]に住む叔母に引き取られ、1841年にはカザンへと転居した[2]。1844年にカザン大学東洋学科に入学するが、舞踏会などの社交や遊興にふけって成績はふるわず、1845年には法学部に転部するもののここでも成績は伸び悩み、1847年にカザン大学を中退した[3]。このころルソーを耽読し、その影響は生涯続いた。

1847年、広大なヤースナヤ・ポリャーナを相続し、農地経営に乗り出し、農民の生活改善を目指すが、すぐに挫折した[4]。その後、ヤースナヤ・ポリャーナで暮らしたりモスクワとペテルブルク[map]で放蕩生活を送るが、この時期は様々な事柄に手を出しているもののすべてものにならなかった。その中で、1850年にはじめて小説の執筆を始めている[5]。1851年にコーカサスの砲兵旅団に志願して編入される(コーカサス戦争)。この時の体験は後年『コサック』や『ハジ・ムラート』や『コーカサスの虜 (レフ・トルストイ)』などに反映された。1852年、24歳でコーカサスにて執筆した『幼年時代』がネクラーソフの編集する雑誌『同時代人』に発表され、新進作家として注目を集める。1853年のクリミア戦争では将校として従軍し、セヴァストポリ[map]で激戦の中に身をおく。セヴァストポリ包囲戦での体験は『セヴァストポリ物語』(1855)などに結実し、のちに非暴力主義を展開する素地ともなった。

退役後、イワン・ツルゲーネフらを擁するペテルブルクの文壇に温かく迎えられ、教育問題に関心を持つと1857年にヨーロッパ視察旅行を行なった[6]。ヴァイマル[map]を訪れた際の逸話がトーマス・マンの『ゲーテとトルストイ』(独: Goethe und Tolstoi, 1923年)に記されている。パリ[map]滞在中には公開処刑を目撃し、衝撃を受けている[6]。帰国後、アレクサンドル2世による1861年の農奴解放令に先立って独自の農奴解放を試みるが、十分には成功しなかった[7]。1859年には領地に学校を設立し、農民の子弟の教育にもあたる。強制を排し、自主性を重んずるのが教育方針であった[8]。

翌1860年から1861年に、教育問題解決のため再び西欧に旅立った。この時、ヴィクトル・ユーゴーを訪問し、新作『レ・ミゼラブル』を激賞している。他にもディケンズやツルゲーネフを訪問した。1861年には農奴解放令に伴って設置された農事調停官に任命され、農民と地主との折衝にあたったものの、地主側からの反発を受けて翌1862年に依願退職する[9]。同年、活動を危険視した官憲[注釈 2]の妨害により学校は閉鎖のやむなきに至った[10]が、教育への情熱は生涯変わらなかった。同年34歳で18歳の女性ソフィアと結婚し[11]、これ以降地主としてヤースナヤ・ポリャーナに居を定めることになる。夫婦の間には9男3女が生まれた。幸福な結婚生活の中で世界文学史上に残る傑作が書かれた。トルストイはこれらの小説作品で、自らの生きた社会を現実感をもって描写するという、ギュスターヴ・クールベによって宣言された写実主義(仏: Réalisme)の手法を用いている。

『コサック』(1863年)では、ロシア貴族とコサックの娘の恋愛を描きながら、コサックの生活を写実主義の手法によって描写した。1863年7月18日にヴァルーエフ指令が公布されてウクライナ語での言論活動が禁じられた為、コサックが母語で文筆活動を行なえない皮肉な状況になった。

『戦争と平和』(1864-69)はナポレオン軍の侵入に抗して戦うロシアの人々(祖国戦争[注釈 3])を描いた歴史小説であり、500人を越える登場人物が写実主義の手法によってみな鮮やかに描き出されている。『戦争と平和』の主人公ピエール・ベズーホフにもトルストイ自身の思索が反映している。『戦争と平和』で、トルストイはロシアの貴族社会のパノラマを描き出した。

『アンナ・カレーニナ』(1873-77)は当時の貴族社会を舞台に人妻アンナの不倫を中心に描く長編小説であり、『戦争と平和』に比べより調和に富み、構成も緊密である。『アンナ・カレーニナ』では、社会慣習の罠に陥った女性と哲学を好む富裕な地主の話を並行して描くが、地主の描写には農奴とともに農場で働き、その生活の改善を図ったトルストイ自体の体験が反映している。小説の主人公アンナのモデルはアレクサンドル・プーシキンの長女マリアで、トルストイは1868年に出会っている。パンジーの花飾りや真珠のネックレスを描いた彼女を描写する一節は、トルストイ博物館に収蔵される肖像画と全く同じである。トルストイはまた社会事業に熱心であり、自らの莫大な財産を用いて、貧困層へのさまざまな援助を行った。援助資金を調達するために作品を書いたこともある。一方『戦争と平和』執筆終了後、『アンナ・カレーニナ』の執筆にかかる前に、トルストイは初等教育の教科書作成を行った。この「初等教科書」は1872年に完成したものの価格や内容の点で全く売れず[12]、1874年には国民学校図書として認可を受けた[13]ものの不評は変わらなかった。そのため同年にトルストイは改訂を始め、翌1875年には「新初等教科書」を発行した。この改訂版は価格を下げたこともあり大好評で、ロシア革命まで教科書として使用され続け、革命後もその内容の多くは新しい教科書に採用された[14]。

世界的名声を得たトルストイだったが、1870年代から徐々に精神的な危機が進行しており、『アンナ・カレーニナ』を書き終えたのちの1878年頃から[15]人生の無意味さに苦しみ、自殺を考えるようにさえなる。精神的な彷徨の末、宗教や民衆の素朴な生き方にひかれ、山上の垂訓を中心として自己完成を目指す原始キリスト教的な独自の教義を作り上げ[16]、以後作家の立場を捨て、その教義を広める思想家・説教者として活動するようになった(トルストイ運動)。その活動においてトルストイは、民衆を圧迫する政府を論文などで非難し、国家と私有財産、搾取を否定したが、たとえ反政府運動であっても暴力は認めなかった。当時大きな権威をもっていたロシア正教会も国家権力と癒着してキリストの教えから離れているとして批判の対象となった。また信条にもとづいて自身の生活を簡素にし、農作業にも従事するようになる。そのうえ印税や地代を拒否しようとして、家族と対立し、1884年には最初の家出を試みた[17]。この危機は1885年頃に終了する[15]。またこの間、1881年にはモスクワに転居し、1901年まで夏期はヤースナヤ・ポリャーナで、冬季はモスクワで過ごす生活を続けた[18]。

上記の「回心」後は、『イワンのばか』(1885)のような大衆にも分かりやすい民話風の作品が書かれた。戯曲『闇の力』(1886)は、専制政治強化を主導していたコンスタンチン・ポベドノスツェフの圧力によって1902年まで公的な上演が禁止されていた。しかし、実際には地下活動によって数回、非公式の形で上演された。そういった圧力が強まる中で『人生論』(1887)など、道徳に関する論文が多くなる。小説も教訓的な傾向の作品が書かれるようになる。『イワン・イリイチの死』(1886年)、『クロイツェル・ソナタ』(1889)などがそれにあたる。『イワン・イリイチの死』では、死を前にした自身の恐怖を描き出している。

1891年から1892年にかけてのロシア飢饉では、救済運動を展開し、世界各地から支援が寄せられたが[19]、政府側はトルストイを危険人物視し[20]、1890年代から政府や教会の攻撃は激しくなった[21]。『神の国は汝らのうちにあり』(1893)など、宗教に関する論文が多くなる。『芸術とは何か』(1898)では、自作も含めた従来の芸術作品のほとんどが上流階級のためのものだとして、その意義を否定した。

その中でも最大の作品は、政府に迫害されていたドゥホボル教徒の海外移住を援助するために発表された晩年の作品『復活』(1899)であり、堕落した政府・社会・宗教への痛烈な批判の書となっている。またこの作品の著作権料によって試みは成功し、カナダへとドゥホボル教徒は移住した[22]。ただ作品の出版は政府や教会の検閲によって妨害され、国外で出版したものを密かにロシアに持ち込むこともしばしばであった。『復活』はロシア正教会の教義に触れ、1901年に破門の宣告を受けたが[23]、かえってトルストイ支持の声が強まることになった。社会運動家として大衆の支持が厚かったトルストイに対するこの措置は大衆の反発を招いたが、現在もトルストイの破門は取り消されていない[24]。 一方で、存命当時より聖人との呼び声があったクロンシュタットのイオアン(のち列聖される)は正教会の司祭でありながらトルストイとの交流を維持しつつ、ロシア正教の教えにトルストイを立ち帰らせようと努めたことで知られる。またトルストイと交流していた日本人・瀬沼恪三郎は日本人正教徒であった。瀬沼恪三郎やイオアンとも会っている事にも見られる通り、必ずしもトルストイと正教会の関係は完全に断絶したとは言えない面もある。

作家・思想家としての名声が高まるにつれて、人々が世界中からヤースナヤ・ポリャーナを訪れるようになった[25]。 1904年の日露戦争や1905年の第一次ロシア革命における暴力行為に対しては非暴力の立場から批判し、特に日本による大韓帝国の保護国化を「日本の政治家は朝鮮を併呑しようと躍起になり、根拠のないことをする狂人だ」と非難した(『ヤースナヤ・ポリャーナ日記』)。1909年と翌1910年にはガンディーと文通している[26]。 その一方、トルストイはヤースナヤ・ポリャーナでの召使にかしずかれる贅沢な生活を恥じ[27]、夫人との長年の不和に悩んでいた。1910年、ついに家出を決行するが、鉄道で移動中悪寒を感じ、家出3日後に小駅アスターポヴォ(現・レフ・トルストイ駅)[map]で下車した[28]。1週間後、11月20日に駅長官舎にて肺炎により死去。82歳没。葬儀には1万人を超える参列者があった。遺体はヤースナヤ・ポリャーナに埋葬された[23]。遺稿として中編『ハジ・ムラート』(1904)、戯曲『生ける屍』(1900)などがある。

家族

[編集]

妻ソフィア・トルスタヤは悪妻として知られ、ソクラテスの妻クサンティッペ、モーツァルトの妻コンスタンツェとともに「世界三大悪妻」に数える向きもある[注釈 4]。 デール・カーネギーは「人を動かす」において、トルストイが臨終の直前妻を近づけるなと遺言したこと、また死の床でソフィアが「お父さんが死んだのは自分のせいである」と自責の言葉を述べたが、それを聞いた子どもたちは誰も反論しなかったエピソードを紹介している。しかし、フェミニスト達は、両者の対立は、トルストイが宗教や社会活動に傾倒して家庭を顧みなかった一方(上述のとおり、晩年のトルストイは印税や地代の受け取りを拒否しようとしたほか、著作権その他の遺産を「ロシア国民に移譲する」とする遺言状を作成しようとしていた)、ソフィアが十数人の子どもたちを養い、生活を守るために現実的に生きざるを得なかったためと主張している。映画「終着駅 トルストイ最後の旅」では、トルストイを深く愛しながらも、彼と対立していくソフィアの報われない愛が描かれている。

次女タチヤナ・トルスタヤは、フランスに亡命しイタリア・ローマで没している。亡命後に父の回想記[29]を著した。

三男イリヤ・トルストイは、1914年に発表した"英: Reminiscences of Tolstoy"(後に加筆された。『父トルストイの思い出』[30](英: Tolstoy, My Father; Reminiscences)で作家として一躍脚光を浴びた。1917年にアメリカ合衆国へ亡命。

四女アレクサンドラ・トルスタヤは、1929年に日本へ出国し、18ヶ月過ごした後[31]1931年にアメリカ合衆国へ亡命。著書『お伽の国‐日本―海を渡ったトルストイの娘』[32]で日本での二年間の滞在記を記している。回想記『父と私との生活』[33] がある。

玄孫のウラジーミル・トルストイは、ウラジーミル・プーチンの大統領顧問になった[34]。同じく玄孫のピョートル・トルストイは2024年現在、ロシア下院副議長を務めており、またフランス語に堪能である[35]。

影響

[編集]| キリスト教社会主義 |

| 社会的キリスト教 |

|---|

|

| 起源 |

|

アッシジのフランチェスコ ケテラー 教皇レオ13世 · コルピンング エドワード・ベラミー M・W・ベン ベリーマン · J・H・コーン ドロシー・デイ · アントニオ・ネグリ レフ・トルストイ · オスカル・ロメロ グスタボ・グティエレス · A・カイパー D・ベリガン · P・ベリガン キング牧師 W・ラウシェンブッシュ デズモンド・ツツ · トミー・ダグラス 賀川豊彦 · 村井知至 · 中島重 |

| 組織 |

|

CCTU |

| 概念 |

|

補完性原理 · 無政府主義 人文主義 · マルクス主義 キリスト教共産主義 · 自由主義神学 キリスト教社会主義 · 社会正義 黒人自由主義神学 プラクシス学派 · プレカリアート 人間の尊厳 · 社会的市場経済 共同体主義 · 私有財産分配論 カトリック社会教説 新カルバン主義 · 新トミズム 集中の法則 監督の店舗 |

| 書物 |

|

レールム・ノヴァールム (1891) プリンストン神学校 (1898) 人口増加 (1967) 百年紀 (1991) カリタス・イン・ベリタテ (2009) |

|

|

ロシア

[編集]トルストイは存命中から人気作家であっただけでなく、ガルシン、チェーホフ、コロレンコ、ブーニン、クプリーンに影響を与えた。トルストイの影響は政治にも及んだ。ロシアでの無政府主義の展開はトルストイの影響を大きく受けている。ピョートル・クロポトキン公爵は、ブリタニカ百科事典の「無政府主義」の項で、トルストイに触れ「トルストイは自分では無政府主義者だと名乗らなかったが……その立場は無政府主義的であった」と述べている。

ソ連時代も共産党から公認され、その地位は揺るがなかった[36]。 ウラジーミル・レーニンが愛読者であったことは知られている。トルストイは、革命後ソ連で活動したミハイル・ショーロホフ、アレクセイ・トルストイ、ボリス・パステルナーク[注釈 5]をはじめ多くの作家に影響を与えている。またアメリカで活躍したウラジミール・ナボコフはトルストイの特異な技法に注目しながら[注釈 6]、ロシア作家中で最高の評価を与えている。

宗教思想について本格的に論じられるようになるのはペレストロイカ以降である[39]。また、トルストイの教科書をもとにした教科書がペレストロイカ後に出版されている[14]。

西欧

[編集]西欧においては1880年代半ばには大作家としての評価が定着した[40]。またロマン・ロラン、トーマス・マンらがトルストイの評伝を書き、マルタン・デュ・ガールが1937年ノーベル賞受賞時の演説でトルストイへの謝意を述べるなど、その影響は世界各国に及んでいる[41]。一方トルストイの非暴力主義にはロマン・ロランやガンディーらが共鳴し、ガンディーはインドの独立運動でそれを実践した。

2002年にノルウェー・ブック・クラブ[42]が選定した「世界文学最高の100冊」[43]に『戦争と平和』『アンナ・カレーニナ』『イワン・イリッチの死』が選ばれている。2007年刊行の『トップテン 作家が選ぶ愛読書』[44]においては、現代英米作家125人の投票により、世界文学史上ベストテン[45]の第1位を『アンナ・カレーニナ』が、第3位を『戦争と平和』が獲得した。

日本

[編集]日本において、トルストイは最も尊敬された外国作家の一人であり[46]、文学者・宗教者・社会主義者など広範な人々が影響を受けている。

初めて作品が翻訳されたのは1886年(明治19年)であり、森鷗外や幸田露伴といった一流作家も重訳ながら短編を翻訳した[47]。徳富蘇峰・徳冨蘆花らはヤースナヤ・ポリャーナで直接面会している。森鷗外や島崎藤村も作品に親しんだ[48]。日露戦争反対の論文『汝、悔い改めよ』(1904・明治37)は、幸徳秋水・堺利彦らの『平民新聞』に掲載されて社会主義者を鼓舞し、与謝野晶子の『君死にたまふことなかれ』執筆の契機となった。『平民新聞』の関係者であった木下尚江や中里介山も、以後トルストイと関わっていくことになる[49]。同じころ、賀川豊彦は作品を読んで反戦思想を形成しつつあった。

大正期には、トルストイの思想が白樺派の文学者を中心に大きな影響を及ぼしている。武者小路実篤の「新しき村」の運動や有島武郎の農地解放はその例である。宮沢賢治も文豪に関心を寄せた作家としてあげられる[50]。1914年(大正3年)に島村抱月によって悲恋物語に脚色された『復活』は、松井須磨子主演で上演され大評判となる。また、最初の全集も大正期に出版されている[47]。

逸話など

[編集]トルストイはウラジーミル・マイノフ(1871年 – 1942年?)を通してルドヴィコ・ザメンホフと親交を結び、エスペラントを知って熱心な信奉者になった。トルストイは、エスペラントについて「学習を始めて二時間で読み書きができるようになった」と評価している。

映像および肉声が残されており、文学者の映像・音声として最古のものの一つである。その中には死の3週間前のものと死後の映像が含まれている。

主要作品

[編集]- 幼年時代 Детство (1852年)

- 少年時代 Отрочество (1854年)

- 青春 Юность (1856年)

- セヴァストポリ物語 Севастопольские рассказы (1855-56年)

- コサック Казаки (1852-63年)

- 幸せな家庭 Семейное счастье (1859年)

- 戦争と平和 Война и мир(1864-69年)

- コーカサスの虜 (レフ・トルストイ) Кавказский пленник(1872年)

- アンナ・カレーニナ Анна Каренина(1873-77年)

- 教義神学研究 Исследование догматического богословия (1879-80年)

- 懺悔 Исповедь (1878-82年)

- イワンのばか Сказка об Иване-дураке и его двух братьях (1885年)

- イワン・イリイチの死 Смерть Ивана Ильича (1886年)

- 闇の力 Власть тьмы (1886年)

- 民話集

- 光あるうち光の中を歩め Ходите в свете покА есть свет (1887年)

- 人生論 О жизни (1889年)

- クロイツェル・ソナタ Крейцерова соната(1889年)

- パアテル・セルギウス Отец Сергий(1890年)

- 神の国は汝らのうちにあり Царство божие внутри вас (1891-93年)

- 主人と下男 Хозяин и работник (1895年)

- 芸術とは何か Что такое искусство? (1897-98年)

- 復活 Воскресение (1889-99年)

- 生ける屍 Живой труп(1900年)

- ハジ・ムラート Хаджи-Мурат (1896-1904年)

- にせ利札 Фальшивый купон (1902-1904年)

- 汝、悔い改めよ Одумайтесь! (1904年)

- インドへの手紙 (1908年)

- 文読む月日 Круг чтения (1903-1910年)

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ ロシア文学者の小笠原豊樹訳によるウラジーミル・ナボコフ『ナボコフのロシア文学講義』(河出文庫)では、レオ(ロシア語ではレフ、またはリョフ)・トルストイと表記されている。

- ^ 当時、皇帝官房第三部による取り締まりがロシア文学を弾圧していた。フョードル・ドストエフスキーは、1849年から1854年までシベリア流刑とオムスク収監に処された。

- ^ レフ・トルストイの父ニコライ・イリイチ・トルストイは祖国戦争に従軍している。

- ^ チャールズ・シュルツは『ピーナッツ (漫画)』で妻を擁護している。

Linus van Pelt: When Leo Tolstoy was writing "War and Peace", his wife, Sonya, copied it for him seven times. And she did it by candlelight and with a dip pen. And sometimes, she had to use a magnifying glass to make out what he had written.

Charlie Brown: Linus, I really...

Linus van Pelt: Had to do it after their child had been put to bed, and the servants had gone to their garrets, and it was quiet in the house. Just think, Charlie Brown: she wrote the book seven times with a dip pen. And you're telling me you can't even read it once? - ^ パステルナークは、父親の画家レオニードがトルストイの小説の挿絵を描き、幼少の頃から家族ぐるみのつきあいをしていた。レオニードはアスターポヴォ駅に駆けつけ、トルストイの死に顔をスケッチし、デスマスクをとったが、当時20歳のボリスも同行していた[37]。

- ^ 「トルストイが発見したことの一つで、不思議にも従来、批評家達が決して気づかなかったことがある。 -略- 私達の時の概念と非常に快適かつ正確に一致する生活描写の方法ということである。私の知る限り、トルストイは自分の時計を読者達の無数の時計に合わせた唯一の作家なのだ[38]」

出典

[編集]- ^ 「トルストイ 大地の作家」(ユーラシア選書)p9 糸川紘一 東洋書店 2012年6月11日初版第1刷

- ^ 「トルストイ 大地の作家」(ユーラシア選書)p29 糸川紘一 東洋書店 2012年6月11日初版第1刷

- ^ 「トルストイ 大地の作家」(ユーラシア選書)p45 糸川紘一 東洋書店 2012年6月11日初版第1刷

- ^ 「トルストイ」p86 藤沼貴 第三文明社 2009年7月7日初版第1刷

- ^ 「トルストイ」p125 藤沼貴 第三文明社 2009年7月7日初版第1刷

- ^ a b 「トルストイ 大地の作家」(ユーラシア選書)p145 糸川紘一 東洋書店 2012年6月11日初版第1刷

- ^ 藤沼 2009, 203-208、228-233頁

- ^ 木村彰一 1977, 168頁

- ^ 「トルストイ 大地の作家」(ユーラシア選書)p156 糸川紘一 東洋書店 2012年6月11日初版第1刷

- ^ 藤沼 2009, 203-208、256-257頁

- ^ 「トルストイ 大地の作家」(ユーラシア選書)p161 糸川紘一 東洋書店 2012年6月11日初版第1刷

- ^ 藤沼 2009, 331-332頁

- ^ https://www.sankei.com/article/20180331-P56PUSUTZ5P7FFONWTJLI3N2JI/ 「ロシアの文豪から世界の若者へのメッセージ トルストイ生誕190周年に考える 作家・翻訳家 ふみ子デイヴィス氏」産経新聞 2018.3.31 2019年11月5日閲覧

- ^ a b 藤沼 2009, 334頁

- ^ a b 「トルストイ 大地の作家」(ユーラシア選書)p228 糸川紘一 東洋書店 2012年6月11日初版第1刷

- ^ 中村融「解説」『トルストイ全集17 芸術論・教育論』河出書房新社・1973・437頁

- ^ 藤沼 2009, 434-435頁

- ^ 「トルストイ 大地の作家」(ユーラシア選書)p229 糸川紘一 東洋書店 2012年6月11日初版第1刷

- ^ 「トルストイ 大地の作家」(ユーラシア選書)p251-253 糸川紘一 東洋書店 2012年6月11日初版第1刷

- ^ 『集英社 世界文学大事典3』集英社・1997・241頁

- ^ 藤沼 2009, 510頁

- ^ https://www.sankei.com/article/20180331-P56PUSUTZ5P7FFONWTJLI3N2JI/2/ 「ロシアの文豪から世界の若者へのメッセージ トルストイ生誕190周年に考える 作家・翻訳家 ふみ子デイヴィス氏」産経新聞 2018.3.31 2020年8月13日閲覧

- ^ a b 「トルストイ 大地の作家」(ユーラシア選書)p294 糸川紘一 東洋書店 2012年6月11日初版第1刷

- ^ 長司祭牛丸康夫著『日本正教史』日本ハリストス正教会教団発行、1978年、73頁。

- ^ 中村喜和他『世界文学シリーズ・ロシア文学案内』朝日出版社・1977・59頁

- ^ ロマン・ロラン『トルストイの生涯』岩波文庫・1973・168、186頁

- ^ 藤沼 2009, 583頁

- ^ 「トルストイ 大地の作家」(ユーラシア選書)p318 糸川紘一 東洋書店 2012年6月11日初版第1刷

- ^ 日本語訳は『トルストイ 娘のみた文豪の生と死』(木村浩・関谷苑子訳、TBSブリタニカ、1977年)

- ^ 日本語訳は『父トルストイの思い出』(青木明子訳、群像社、2012年)

- ^ https://www.sankei.com/article/20180331-P56PUSUTZ5P7FFONWTJLI3N2JI/3/ 「ロシアの文豪から世界の若者へのメッセージ トルストイ生誕190周年に考える 作家・翻訳家 ふみ子デイヴィス氏」産経新聞 2018.3.31 2020年8月13日閲覧

- ^ ふみ子・デイヴィス訳、群像社、2007年。ISBN 978-4-903619-05-7

- ^ 日本語訳は『トルストイの思ひ出』(八杉貞利・深見尚行訳、岩波書店、1930年、復刊1986年)

- ^ “文豪トルストイの孫の孫、ロシア大統領顧問に” (2012年5月26日). 2012年5月26日閲覧。

- ^ “ロシア高官のフランス罵倒に「驚き」 マクロン氏”. AFPBB News. フランス通信社. (2024年3月23日) 2024年3月30日閲覧。

- ^ マーク・スローニム『ロシア文学史』新潮社・1976・339-340頁

- ^ 稲田定雄「解説」『世界の詩集18 パステルナーク詩集』角川書店・1972・226頁

- ^ ウラジミール・ナボコフ『ロシア文学講義』TBSブリタニカ

- ^ 『集英社 世界文学大事典3』集英社・1997・244-245頁

- ^ 柳富子『トルストイと日本』早稲田大学出版部・1998・9頁

- ^ 『集英社 世界文学大事典3』集英社・1997・244頁

- ^ 「Norwegian Book Club」(De norske Bokklubbene)

- ^ (The 100 Best Books of All Time)

- ^ “The Top Ten: Writers Pick Their Favorite Books”

Zane,J.Peder(ed.),The Top Ten: Writers Pick Their Favorite Books, New York,London,2007 - ^ http://www.toptenbooks.net/newsingle.cgi?1270583875

- ^ 中村光夫『小説入門』新潮文庫・1967・66頁

- ^ a b 『集英社 世界文学大事典3』集英社・1997・245頁

- ^ 柳富子『トルストイと日本』早稲田大学出版部・1998・56-57頁

- ^ 柳富子『トルストイと日本』早稲田大学出版部・1998・29-31頁

- ^ 渡部芳紀『宮沢賢治大辞典』勉誠出版・2007・473頁

- ^ “波佐見焼の歴史”.波佐見陶磁器工業協同組合(公式ホームページ)

参考文献

[編集]- 藤沼貴, 『トルストイ』, 第三文明社、2009年, ISBN 978-4476033007

- 木村彰一 編, 『ロシア文学史』, 明治書院、1977年, ISBN 978-4625480300

- 中村融 訳, 『トルストイ全集 第17巻 芸術論 教育論』, 河出書房新社、1973年

- 糸川紘一『トルストイ 大地の作家』、東洋書店「ユーラシア選書」、2012年。ISBN 978-4864590587

関連項目

[編集]- アナキズム

- 徳富蘆花 - 面会した

- 中村白葉 - 全集の個人訳、河出書房

- 瀬沼夏葉

- ヤースナヤ・ポリャーナ駅

- 終着駅 トルストイ最後の旅

- 小惑星(2810) Lev Tolstoj - レフ・トルストイの名前にちなんで命名された[1]

- ^ “(2810) Lev Tolstoj = 1957 UW = 1976 GG2 = 1978 RU5”. MPC. 2021年10月2日閲覧。

外部リンク

[編集]- トルストイ レオ:作家別作品リスト - 青空文庫

- レフ・トルストイの主要著作(ロシア語)

- 『戦争と平和』(監督:セルゲイ・ボンダルチュク/1965〜1966年 ※2020年9月18日(金)〜10月8日(木)<セルゲイ・ボンダルチュク生誕100周年記念特集>で上映)

- 『セルギー神父』(監督:セルゲイ・ボンダルチュク/1978年 ※2020年9月18日(金)〜10月8日(木)<セルゲイ・ボンダルチュク生誕100周年記念特集>で上映)

- 『トルストイ(Lev Nikolaevich Tolstoy)』 - コトバンク